别拿大人的节奏去要求孩子,每个小家伙都有自己的成长步调。比起一味催促,不如陪着孩子慢慢来。

本以为放假了,总算不用再为女儿的慢吞吞而抓狂。

结果呢?我想多了。

上午她准备写暑假作业,先是慢悠悠地喝了半杯水,接着削铅笔,然后抠抠脚丫子,再去洗个手,这才磨磨蹭蹭地拿起笔。

刚写没几个字,又喊我给她拿块西瓜。

吃完西瓜,跑去上厕所,回来又掏耳朵,掏完又翻箱倒柜找指甲剪,说要把手上的倒刺处理掉……

一个钟头过去了,我去瞧她的作业——好家伙,还是那几个字。

我瞬间火冒三丈,二话不说就要动手。

女儿条件反射般躲开,眼泪哗啦啦就下来了。

这时我突然想起前阵子看过的一部动画片:《Getting Started(预备)》。

这部拿了六个国际电影节大奖的动画,用夸张的镜头揭示了一个被咱们忽视的事实:

深陷磨蹭泥潭的人,内心其实痛苦到快要炸裂,拖到最后甚至会崩溃、痛哭、直接摆烂。

家长总是被孩子的磨蹭搞得头大,却不知道陷在磨蹭里的孩子比咱们难受一千倍。

磨蹭这事儿背后藏着焦虑、迷茫、绝望

《Getting Started》里的主角梦想当钢琴家,要实现这个目标得每天练琴好几个小时。

故事就从练琴这件事开始。

他还没露面呢,钢琴就像个巨大的拦路虎,孤零零地杵在琴房正中央。

他只是从门缝里瞄了一眼,就被吓得缩了回去。

他先去接了杯水,站在门口咕咚咕咚喝了好几口,又跑回去拿了个苹果,有了这些"补给",才鼓起勇气踏进琴房。

然后呢,上厕所,接电话,给自己打气喊几声加油;

再喝几口水,调整凳子,量量凳子和钢琴的距离;

清清嗓子、搓搓手……

折腾了一大堆准备工作,这才开始碰琴键。

刚按了一个键,琴箱里突然蹿出只老鼠。

他心里一阵烦躁,硬着头皮弹了几下,又跑到窗边想冷静冷静。

刚安静了两分钟,挂钟里蹦出个小木偶,举着锤子狠命敲自己脑袋,"咣咣咣"响个不停。

他这才回过神,赶紧回去练琴,可没练一会儿就累趴在钢琴上了。

不想练吧,又觉得对不起自己,郁闷得要命就去看电视。

看了几分钟又良心不安,关掉电视就瘫在沙发上。

倒着看钢琴,越看越觉得可怕,干脆滑到琴凳底下,眼不见心不烦。

挂钟上的小木偶又开始疯狂敲脑袋,他只好硬着头皮回到钢琴前……

动画的结尾,主角一边极不情愿地练琴,一边恶狠狠地捶钢琴。

捶不动了,就张嘴去咬。

咬不动了,气得在屋里又跑又跳又打滚,嗷嗷直叫。

最后,他嚎啕大哭,扔下钢琴跑了……

崩溃场景

这些画面,简直就是平时那个磨磨蹭蹭不肯写作业的孩子的真实写照。

可咱们当家长的往往只看到他在拖拉,却体会不到他内心的煎熬和无助。

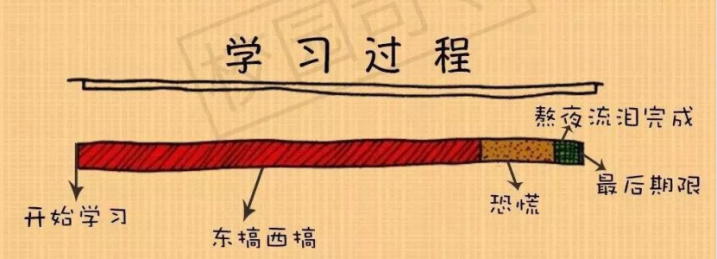

越磨蹭,他越着急。时间一分一秒过去,负面情绪也积累到了爆发点。

所以咱们经常能看到这样的新闻:孩子磨磨蹭蹭写作业到大半夜,最后总得哭一场。

吉林有个孩子,作业写到11点半还没搞定,最后急得直哭,但还得咬牙坚持。

他的眼泪里,有熬到深夜的疲惫,有明知痛苦却必须完成的重压。

还有来自父母的冷漠和严苛。

妈妈就坐在后面沙发上,一边刷手机,一边催他赶紧写、必须写完。

多重折磨,焦虑爆表,扛不住的孩子,终于情绪崩盘。

磨蹭背后的真正原因

咱们都误会孩子了

明明磨蹭也解决不了问题,最后还得哭着写完,孩子为啥就是改不了这毛病呢?

我以前也觉得,八成是孩子偷懒、不上心。

直到有一次,眼泪汪汪的女儿开始反击了:

"放假还有这么多作业,我不干!大不了不看电视!"

我冲她吼:

"哪儿多了?语文不就背首古诗、抄页生字,数学不就100道计算题、一页应用题,英语不就录两个绘本、听半小时音频……"

说着说着,我突然明白问题出在哪儿了。

我只想着,按一整天的时间算,这些作业确实不多,孩子还能玩大半天呢。

可看着眼前堆着的6项作业,怎么着也得2个小时。

别说孩子了,就连我,一想到要盯着她这么久,都觉得头大。

心理学家皮尔斯·斯蒂尔说过:

"目标太遥远、对成功没信心、讨厌被安排任务,这是导致拖延的三大主因。"

原来,孩子并不是天生爱磨蹭,而是任务太重了,她没把握能搞定,才用拖拖拉拉来表达抗议。

每个磨蹭的孩子背后,都有让人焦虑的大山。

我只看到了孩子的磨蹭行为让人抓狂,却没意识到孩子承受的压力有多大。

看过一个TED演讲,演讲的人也特别爱拖延,他把自己磨蹭的痛苦写在博客里,引起了巨大反响。

全世界的读者都给他写信倾诉自己的痛苦,其中有银行家、画家、工程师、博士。

他这才发现:拖延的人状态都很糟,经常陷入内疚、恐惧、焦虑、自我厌恶,这是很多抑郁和后悔的源头。

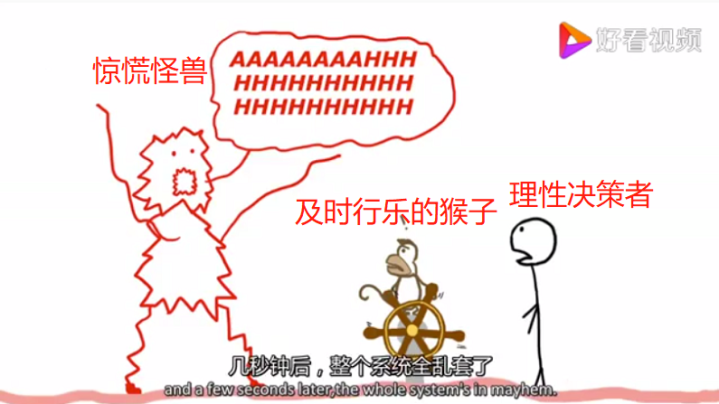

他对拖延症大脑和正常大脑做了扫描,发现:

正常人大脑里有个理性决策者,而拖延症大脑除了理性决策者,还有个贪玩的"猴子"在捣乱,以及一个拖到最后才冒出来的"恐慌怪兽"。

所以拖得越久,越容易陷入恐慌。

而孩子的大脑还没发育完全,负责理性决策的前额叶皮层根本斗不过"猴子"和"怪兽",他的大脑就会一团乱、直接宕机。

最后,他开始内疚、自责,这比挨顿打还难受。

而这种难受,又让孩子对下次任务产生抵触,慢慢形成恶性循环。

最终,孩子甚至会掉进自我厌恶、自我攻击的深坑,状态越来越差。

对付磨蹭的最佳方法,绝对不是催催催

看到孩子磨磨蹭蹭,很多家长第一反应就是催。

但超限效应告诉咱们:催得越多,孩子越烦、越叛逆。

当孩子又开始磨蹭时,家长不妨试试这样:

1. 鼓励孩子迈出第一步,增强他的自信心

综艺《亲爱的小课桌》里的凯凯,明明跳舞很棒,但老师让他表演节目时,他却拖到最后都不肯上台。

老师耐心询问才知道:他怕自己跳不好,所以宁可逃避、拖延,这样就不会因为跳得差而被嘲笑。

经过老师的鼓励、同学的加油,他才终于走到台中央,跳了一支超棒的街舞。

《拖延心理学》这本书说:

"拖延可能是应对恐惧的心理策略。很多拖延者怕被别人评判或者被自己评判,怕自己的不足暴露,怕拼尽全力还是做不好,怕达不到要求……所以他们选择拖延。"

爱磨蹭的孩子,往往缺乏迈出第一步的勇气。

究其原因,可能就是以前有过不好的经历。

比如做不好时被批评,搞砸了被骂,犯错了被罚等等。

所以,家长平时对孩子要多鼓励、少批评,增强孩子的自信心,让他觉得"我可以"。

当孩子相信自己的能力后,他就不会因为害怕、畏难而犹犹豫豫、磨磨蹭蹭了。

2. 引导孩子接受"不完美",适当降低期望值

朋友曾跟我抱怨女儿写作业慢:经常写了擦、擦了写,一个字要重写好几遍,一个多小时过去了生字还没写完。

她一催,孩子就急,很容易爆发亲子大战。

这种情况就需要家长引导孩子接受"不完美",完成比完美更重要。

心理学研究发现,追求完美的人为了证明自己厉害,经常给自己定不现实的目标、做自己搞不定的事。

可他们的能力又达不到,就会用拖延来逃避自己的不完美。

就像动画片《Getting Started》里的主角,幻想自己成为登上大舞台的著名钢琴家,却又因为任务太难而陷入磨蹭、最后甚至放弃。

对于有"完美主义倾向"的孩子,家长要帮孩子适当降低期望。

比如说:你刚开始学写字,写得不好很正常,只要坚持练,慢慢就会进步。

没有人一开始就很厉害,都是在一次次任务中发现问题、遇到挫折,然后不断努力、改进,慢慢变优秀的。

3. 降低任务难度,提高孩子的完成意愿

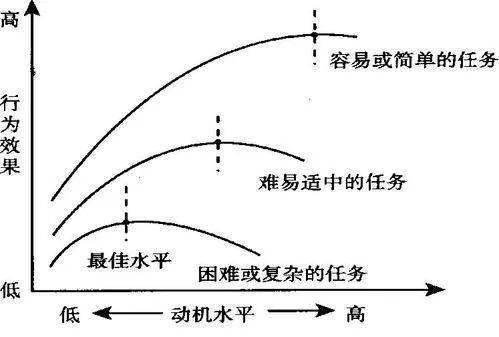

耶克斯-多德森定律指出,任务越简单,人们完成的积极性越高,效果越好。

反过来,任务越难,积极性越低,效果越差。

我就经常发现:女儿的作业越多、越难,她磨蹭的时间越长。

比如做试卷,她做得最快、最好的作业,往往都很简单,比如做50道计算题。

所以,当发现孩子磨蹭很久不愿意开始时,就要考虑是不是难度太大了。

家长与其当"监工"让孩子反感,不如伸出援手,帮他一起攻克难关。

•可以帮孩子拆解目标、做规划。

比如周末作业是语、数、外各做一张卷子,一口气做完确实太累,孩子容易产生畏难情绪。

那就让孩子分批完成,周五一张,周六一张,周日一张。

把艰难的大任务拆成一个个小任务,降低难度,孩子就更愿意接手,也更容易上手。

•还可以给出更明确具体的指令。

不说"快点写作业",而说"1小时内把作业搞定";

不说"快点上学",而说"咱们7点40准时出发";

不说"赶紧睡觉",而说"给你10分钟洗漱,9点准时熄灯"。

指令越明确,孩子心里越有底,越知道怎么调整自己的节奏。

4. 为孩子营造轻松氛围,允许他有自己的节奏

心理学博士Timothy Pychl研究发现:严厉的父母更容易养出磨蹭的孩子。

因为他们要求孩子无条件服从,更容易激起孩子的对抗情绪。

好的父母懂得营造轻松愉快的氛围,让孩子按自己的节奏轻松搞定。

毕竟,有些孩子天生慢性子,但慢工出细活,只要不耽误事、不迟到,其实没啥不好。

还有些小孩子,各方面发育还不成熟,没能力又快又好地完成,不能用大人的标准要求孩子。

与其一味催促搞得大人烦、孩子怨,不如给孩子一些成长空间,让他学会自我调节。

被尊重的孩子才有主动权,他才能更专注、更高效。

阿德勒说过:"孩子的很多行为问题,都可以归结为他们感到沮丧。"

磨蹭也不例外。

好的父母就像良医,不仅能看到孩子的"症状",更能体会孩子的痛苦。

比起磨蹭,孩子面对困难时的无助、抗拒、痛苦更值得被看见。